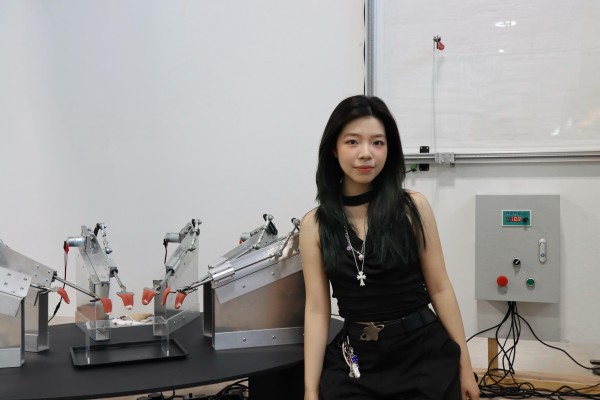

“Louise Wan, Hong Kong

“Louise Wan, Hong Kong

키네틱 조각과 설치 작업으로 자신만의 조형 언어를 구축해온 루이스 완(Louise Wan)은 노동, 자동화, 기억의 정서적·정치적 층위를 탐구한다.

그녀의 작품은 산업 소재, 기계적 시스템, 일상 오브제를 결합하여 물리적이면서도 개념적으로 공명하는 장치들을 만들어낸다.

조각에 끌린 이유에 대해 완은 “조각은 움직임, 소리, 물리적 존재감이 동시에 존재할 수 있는 형식”이라며 “회화에서는 느낄 수 없는 살아 있는 감각을 경험하게 해준다”고 말한다.

그녀의 키네틱 조각들은 종종 닦고, 문지르고, 반복하는 무의미한 동작을 수행하며, 점점 자동화되는 세계 속에서 ‘진보’라는 환상을 묻는다.

공간 또한 그녀의 작업에서 중요한 역할을 한다. 완은 공간을 단순한 배경이 아닌 ‘공동 저자(co-author)’로 인식한다.

그녀의 작품은 주변 건축과의 상호작용 속에서 진동, 소리, 거리감이 달라지고, 때로는 조화롭게, 때로는 은밀히 침투한다.

이러한 공간적 긴장감은 그녀 작업의 핵심 주제인 ‘친밀함과 기계성의 충돌’을 더욱 부각시킨다.

2025년 런던 세이프하우스1에서 열린 그룹전 Behind the Closed Doors에서는 공간 그 자체가 작품의 일부가 됬다.

낡은 빅토리아풍 저택의 부식된 벽면, 비어 있는 방, 남겨진 시간의 흔적은 완이 탐구하는 ‘보이지 않는 노동’과 ‘가정 내 반복’의 서사를 고스란히 반영했다.

특히 여성 세대 간에 전승된 가사노동의 기억은 그 건물의 시간성과 맞물리며 하나의 내러티브로 확장됐다.

“공간은 작품의 일부이자 대화의 주체입니다.”

Q. 조각과 설치를 주된 매체로 삼게 된 계기는 무엇이었나요?

“조각과 설치는 움직임, 소리, 물리적 존재감을 동시에 다룰 수 있어서 매력을 느꼈어요. 회화에서는 찾을 수 없는 생동감이 있죠. 물체가 반응하고 반복하며 ‘살아 있는 듯한’ 느낌을 주는 기계적 형태에 늘 끌렸습니다.”

Q. 작품과 공간의 관계는 어떻게 설정하나요?

“공간은 언제나 제 작업의 적극적인 참여자예요. 작품이 설치될 때, 그 움직임과 소리, 재료의 존재감이 주변 환경과 어떻게 상호작용하는지를 세심히 고려합니다. 작품이 침입적으로 느껴질지, 조화롭게 다가올지, 혹은 은근히 불안하게 작용할지를요. 관객이 기계의 진동을 느끼고, 그 리듬을 들으며, 공간이 변하는 순간을 체험하길 바랍니다.”

“재료는 개념의 육체이자 감정의 언어입니다.”

Q. 재료가 작업의 아이디어를 구체화하는 데 어떤 역할을 하나요?

“금속은 제가 자주 사용하는 재료입니다. 무게감과 내구성, 산업의 역사를 품고 있죠. 그 단단함과 반사성은 노동, 압력, 반복을 상징합니다. 반대로 천과 같은 부드럽고 유연한 재료는 친밀함과 인간적인 온기를 떠올리게 하죠.

이 두 재료의 긴장감—부드러움과 단단함, 손길과 기계성의 대비—은 돌봄과 통제, 감정과 인내라는 주제를 드러냅니다.”

완은 또한 대량생산된 기성품을 자주 사용한다.

“포디즘(Fordism)에서 포스트포디즘으로 넘어온 산업 구조는 노동과 욕망의 모순을 드러내죠. 저는 모터나 아두이노(Arduino) 같은 기계 부품을 이용해 무의미하고 반복적인 동작을 수행하는 기계를 만듭니다. 자동화의 약속이 인간을 해방시키기보다, 오히려 새로운 소외를 낳는다는 역설을 시각화하려는 시도입니다.”

“공간이 작품을 기억하게 하고, 시간의 흔적이 서사를 완성합니다.”

루이즈 완은 자신의 작업 중에서도 **2025년 런던 세이프하우스1(Safehouse1)**에서 열린 단체전 Behind the Closed Doors를 특별히 기억한다. “이 전시는 제 작업과 깊게 공명했어요. 세이프하우스1은 낡은 빅토리아 시대의 주택으로, 창작을 통해 다시 살아난 그 공간의 ‘복원 과정’이 제가 탐구하는 노동의 순환성과 닮아 있었거든요.”

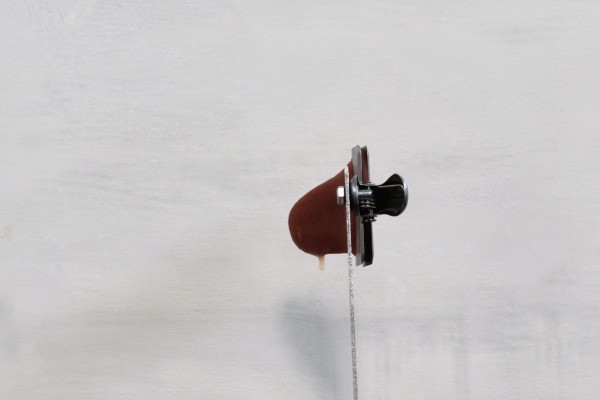

완은 이 전시에서 **〈Collective Infection〉(2023)**과 **〈All & 1〉(2024)**을 선보였다. 두 작품은 유년기, 가사노동, 공장 조립라인 등에서 드러나지 않는 노동의 층위를 탐구하며, 특히 여성의 세대를 거쳐 대물림된 보이지 않는 노동을 다룬다.

그녀는 공간을 “시간, 감정, 보이지 않는 노동의 무게를 품은 ‘침묵의 증인(silent witness)’”으로 표현한다. 세이프하우스1의 벗겨진 벽면, 비어 있는 방, 부식된 표면들은 그녀의 주제를 증폭시키며, 작품과 건축물의 ‘물질적 기억(material memory)’ 사이에 긴밀한 대화를 만들어낸다.

“그 낡은 공간 속에서 작품들은 마치 그 집의 역사와 대화를 나누는 존재처럼 느껴졌어요. 그 대화는 향수와 폐허를 매개로, 자본주의 아래에서 지속되는 노동의 순환성과 그 보이지 않는 면모를 성찰하게 했죠.”

〈All & 1〉(2024, 왼쪽)과 〈Collective Infection〉(2023, 오른쪽), 2025년 5월 31일–6월 3일, 런던 세이프하우스1(Safehouse1) 전시.

“자동화된 세계 속에서, 진보의 환상은 어떻게 작동할까.”

Q. 최근 작업에서 다루는 핵심 질문은 무엇인가요?

“기술이 인간의 노동을 줄이고 효율을 높여줄 것이라는 믿음은 일종의 환상이라고 생각합니다. 셀프 계산대나 인공지능 콘텐츠 생성도 여전히 인간의 보이지 않는 노동에 의존하죠.

제 키네틱 설치들은 닦거나 청소하지만 아무것도 완성하지 못하는 ‘헛된 기계들’을 통해 이 모순을 드러냅니다. 효율성을 향한 집착이 오히려 인간을 끝없는 반복의 시스템 속에 가둔다는 점을 묻고 싶어요.”

“디지털의 결함을 물질로 번역하다.”

Q. 디지털 매체가 지배적인 동시대 미술 환경 속에서, 조각은 어떤 방향으로 변화하고 있다고 보시나요?

“디지털 매체는 제 작업에도 강한 영향을 미쳤습니다. 제 작품이 물리적이거나 키네틱한 형태를 유지하더라도, 그 근저에는 디지털적 사고가 깔려 있어요.

예를 들어 제가 참여했던 전시 BIT-ROT에서는 디지털 시스템의 취약함, 부식, 그리고 폐기성에 대해 탐구했습니다.

루프(loop), 글리치(glitch), 알고리즘의 표류 같은 디지털 현상들이 어떻게 ‘반복과 상실’의 패턴을 만들어내는지에 주목했죠.

이러한 디지털의 행동 방식을 조각으로 번역함으로써, 보이지 않는 기술의 리듬을 움직임, 소리, 물리적 존재감을 통해 체험할 수 있도록 했습니다.

저는 조각이 디지털 미디어의 영향을 받아, 루프·붕괴·불안정성과 같은 디지털적 행위를 기계적이고 물질적인 형태로 전환하는 방향으로 진화하고 있다고 생각합니다.

제 목표는 이러한 작업들이 ‘살아 있는 듯하면서도 위태롭고, 순간적이며, 조건적인 존재’로 느껴지게 하는 것입니다.

그 속에는 기술 발전의 약속과 실패가 동시에 깃들어 있죠.”

〈i tried to remember but...〉, 2025년 8월 7–10일, 런던 코플랜드 갤러리(Copeland Gallery) 전시 《BIT-ROT》 中.

“설명보다 감각이 먼저 오는 예술을 만들고 싶어요.”

“제 작업은 언제나 생각이나 질문, 긴장에서 출발합니다. 재료나 형태는 나중에 그것을 구체화할 수단으로 등장하죠. 하지만 개념을 너무 직접적으로 드러내고 싶진 않아요. 관객이 작품을 보고 ‘먼저 느끼고, 그 다음 생각’하도록 만드는 것이 중요합니다.

깊이는 설명에서 오지 않습니다. 감각에서 출발해 사고로 이동하는 그 ‘사이의 공간’—그곳에서 작품은 살아 숨 쉽니다.”

“협업은 사고의 확장을 가능하게 합니다.”

센트럴 세인트 마틴스(Central Saint Martins)와 로열 칼리지 오브 아트(RCA) 재학 시절, 완은 다양한 예술가들과 협업을 이어왔다. “협업은 하나의 대화예요. 함께 작업하면 제 사고방식이 흔들리고 확장됩니다. 혼자서는 닿기 어려운 지점에 닿게 되죠. 그 경험들은 제 개인 작업에 계속 반영됩니다.”

“불편함 속에서 아름다움을 본다.”

“MOUTHLESS 같은 작품을 보면, 관객들이 종종 ‘불쾌하지만 눈을 뗄 수 없다’고 말하곤 합니다. 그런 반응이야말로 제 작업이 추구하는 지점이에요. 친숙하면서도 어딘가 낯선 감정, 매혹과 피로, 통제와 붕괴가 공존하는 상태.

관객이 불편함 속에서 왜 끌리는지를 자문하게 만드는 순간, 작품은 감정의 층위를 획득합니다.”

Q 지난 5년간 홍콩을 떠나 있으면서, 당신의 작업은 어떻게 변화하거나 성숙해졌나요?

지난 5년 동안 저의 작업은 회화를 탐구하던 단계에서 조각과 혼합 매체에 더 깊이 관여하는 방향으로 발전해왔습니다.

학부 시절부터 저는 퍼포먼스, 비디오, 디지털 아트, 조각 등 다양한 매체를 실험하며, 단일 형식의 표면을 넘어서는 표현 방식을 점차 발견해왔습니다.

현재도 여러 매체를 넘나들며 실험을 이어가고 있지만, 제 작업의 중심은 점점 조각으로 옮겨가고 있습니다. 시간이 흐르면서 개념, 재료, 설치 사이의 연결이 더욱 유기적으로 결합되었고, 그 결과 생각과 물리적 존재 사이에서 자연스러운 대화가 이루어지게 되었습니다.

“기계의 안쪽에서 ‘연민’을 찾고 싶습니다.”

Q. 현재 당신의 조각과 설치 작업에서 어떤 방향이나 실험을 탐구하고 있나요?

현재 저는 ‘통제’와 ‘혼돈’의 경계를 넘나드는 키네틱 조각과 설치 작업의 새로운 방향을 탐구하고 있습니다. 스스로 움직이는 시스템—반복하고, 실패하고, 저항하는 구조—을 구축하고 싶습니다.

이러한 작업들은 자동화, 소모, 반복에 대한 저의 지속적인 관심을 이어가면서도, 최근에는 기계적 움직임 속에서 ‘섬세함’이라는 감정을 탐구하기 시작했습니다. 즉, 기계가 마치 ‘돌보는 듯’, ‘주저하는 듯’, 혹은 ‘지쳐가는 듯’ 보일 수 있는 가능성에 주목하고 있습니다.

최근에는 메커니즘을 숨기기보다 드러내는 투명성, 소리, 리듬 등의 요소를 실험하고 있습니다. 관객이 이 기계적 구조 안의 연약함을 직접 목격하길 바랍니다. 그리고 노동을 단순한 ‘퍼포먼스’가 아닌, 하나의 감정적 상태—취약성과 지속성의 표현으로 경험하길 바랍니다.

“작은 반복 속에 인간의 이야기가 있다.”

그녀에게 프란시스 알리스(Francis Alÿs)는 중요한 영감의 원천이다. “그는 걷거나 밀고 모으는 단순한 행위를 시로 바꿔놓죠. 무의미해 보이는 반복이 인간의 끈기와 무력함을 동시에 보여줍니다. 저 역시 그런 반복 속에서 시적이면서도 고통스러운 인간성을 찾고 싶어요.”

“저는 기계가 느리게, 망설이며, 스스로 멈추는 순간을 사랑합니다.

그 안에는 노동과 감정, 그리고 인간의 잔상이 남아 있거든요.”

— 루이즈 완